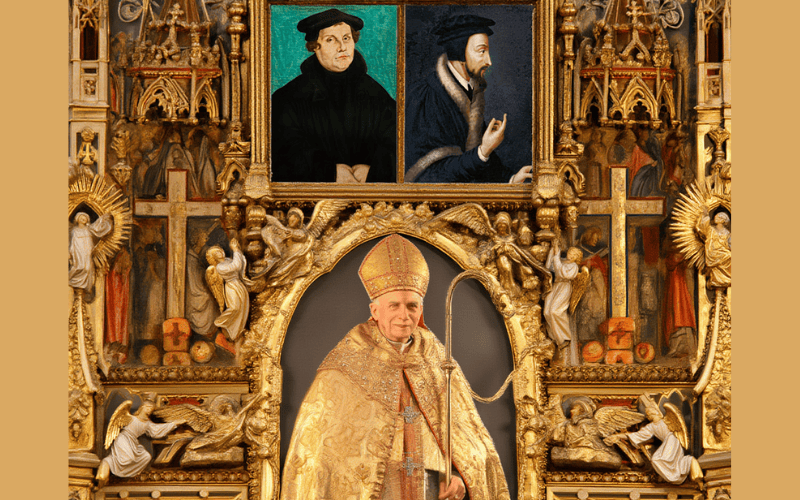

No rompieron con Cristo: Lutero, Calvino y Lefebvre

Se repite con ligereza —y a veces con mala fe— que Martín Lutero y Juan Calvino “rompieron con la Iglesia” porque traicionaron la fe cristiana. Esa afirmación, tan difundida como superficial, no resiste un análisis histórico-teológico serio. La ruptura que protagonizaron no fue teológica ni cristológica; fue eclesiástica, motivada por una patología del clero que había desplazado el Evangelio por tradiciones humanas, comercio espiritual y abusos de poder.

Lutero y Calvino no negaron a Cristo. No negaron su divinidad, no rechazaron el Credo de Nicea, no relativizaron la cruz, no suplantaron el Evangelio por ideologías. Atacaron un sistema eclesial enfermo, no el corazón de la fe. Asi como en la modernidad algunos padres y obispos han señalado los errores y denunciaron el Concilio Vaticano II y al mismo modernismo, lo cual derivo en una división mas, conocida como Modernistas y Tradicionalistas.

El escándalo que detonó la Reforma no fue una disputa abstracta sobre misterios trinitarios, sino algo mucho más concreto y vergonzoso: fue la venta de indulgencias, la mercantilización del perdón y la sustitución de la conversión por tarifas.

El Concilio, la crisis y la conciencia

Tras el Vaticano II, bajo el pontificado de Pablo VI, la Iglesia entró en una crisis de fe sin precedentes modernos: confusión catequética, derrumbe vocacional, secularización interna, ambigüedad doctrinal. Pablo VI lo admitió con dolor. Lefebvre lo gritó con crudeza. ¿El resultado? Sanciones y ruptura jerárquica, no un diálogo que sanara la herida.

Ahora bien, si aplicamos a Lefebvre la misma vara que muchos fieles aplican a Lutero y Calvino, entonces Lefebvre también “rompió”. Y, de hecho, rompió en el plano jerárquico. Pero aquí emerge la incoherencia: los mismos militantes que veneran a Lefebvre —o que simpatizan con posturas sedevacantistas y solo asisten a misas tradicionales— condenan a Lutero y Calvino como herejes y cismáticos sin matiz alguno.

La pregunta es inevitable y molesta:

¿con qué coherencia?

La doble vara que desfigura la verdad

Si la ruptura jerárquica basta para llamar hereje a Lutero y Calvino, entonces Lefebvre y los opositores radicales al Vaticano II deberían recibir el mismo rótulo. Y si, en cambio, se reconoce que Lefebvre denunció una enfermedad real, entonces también debe reconocerse que Lutero y Calvino denunciaron enfermedades reales de su tiempo.

No se puede sostener ambas cosas a la vez sin caer en hipocresía teológica.

El verdadero punto de quiebre: autoridad y prácticas, no dogma

Cuando Lutero alzó la voz, lo hizo desde Pablo, desde Romanos y Gálatas, no desde una agenda anticristiana. Señaló que la justificación no se compra, no se negocia, no se administra como mercancía. La fe viva —no el cálculo espiritual— es la respuesta al Evangelio. Calvino, por su parte, fue aún más sistemático: denunció la hipertrofia de ritos y mediaciones que habían oscurecido la centralidad de Cristo y la suficiencia de su obra.

Decir que ambos “fundaron sectas” es un anacronismo interesado. No buscaron la división; buscaron la reforma. No imaginaron un mapa fragmentado de denominaciones; imaginaron una Iglesia purificada, donde el clero sirviera al Evangelio y no a sus rentas, donde la Escritura pudiera leerse sin filtros interesados, y donde la obediencia a Cristo pesara más que la acumulación de tradiciones humanas.

Escritura accesible, Evangelio inteligible

Otro mito conveniente es que Lutero y Calvino promovieron la “interpretación privada caótica”. La realidad es más sobria: demostraron que no se requiere una burocracia inflada para entender lo esencial de la revelación. El Evangelio es comprensible, no esotérico; exigente, no oscuro. La Palabra, leída en la comunidad y con conciencia, conduce al Padre revelado en Jesús. Quitar capas de intereses no empobrece la fe; la devuelve a su centro.

María y Cristo: una fidelidad silenciada

También se oculta que Lutero jamás renegó de la Virgen María. Honró su maternidad divina, su lugar en la historia de la salvación y su centralidad cristológica. Calvino, aunque más austero en expresiones devocionales, no atacó la verdad mariana; atacó los excesos que, a su juicio, desplazaban a Cristo del centro. Ambos defendieron la divinidad de Jesús sin ambigüedades. Presentarlos como anticristianos es propaganda, no historia.

La enfermedad del clero y la infiltración judaizante

El trasfondo que pocos se atreven a nombrar es que el clero de la época mostraba signos claros de enfermedad: legalismo, economía del mérito, ritualismo sin conversión. En ese caldo prosperó una infiltración judaizante: volver a sistemas de deuda, pago y mediación legal que el Evangelio había superado. La reacción de Lutero y Calvino fue evangélica: volver a la gracia, a la cruz, a la Palabra viva.

La fragmentación posterior no les pertenece

La proliferación de sectas y denominaciones vino después, por manos ajenas y tiempos distintos. Atribuirles la atomización posterior es injusto. Muchas corrientes que hoy se autodenominan “protestantes o cristianas” no son su herencia fiel, sino su caricatura. Las nuevas sectas traicionaron el alma cristológica de Lutero y Calvino, regresando a la Ley mosaica que cristo ya habia superado con su muerte y resurreción. Los mismos apostoles rompieron con la Torah y el sacerdocio levitico.

Conclusión

Lutero y Calvino no rompieron con Cristo; rompieron con un sistema que había olvidado a Cristo. Al igual que los denunciantes del Concilio Vaticano II. No atacaron la teología central; denunciaron una eclesiología enferma. No buscaron dividir; intentaron sanar. Defenderlos no es negar errores ni idealizarlos; es restaurar la verdad histórica frente a relatos simplistas. Quien quiera juzgarlos con honestidad debe hacerlo a la luz del Evangelio y leer sus obras para entenderla y contrastarlas con San pablo y sus cartas y se darán cuenta que los primero padres primitivos de la Iglesia Catolica ya denunciaban la desviación magisterial de nuestra Iglesia.

Aclaración necesaria:

Esta columna no nace del resentimiento ni del afán de atacar a la Iglesia, sino del amor a la verdad y de la responsabilidad de defenderla. Mi intención es rescatar, comprender y fortalecer a nuestra Iglesia Católica, no debilitarla. Conocer con honestidad su historia —luces y sombras— es una obligación moral para no repetir errores que ya han causado graves heridas en el pasado.

Cristo mismo nos exhortó a orar, velar y permanecer atentos, a no dormirnos espiritualmente ni aceptar todo sin discernimiento. Por eso, cuestionar no es traicionar, sino vigilar; analizar no es dividir, sino proteger. No podemos aceptar a la primera cualquier reforma o postura sin examinar las intenciones reales y sus consecuencias para la fe.

Cuando en este texto se habla de enfermedad del clero, corrupción o infiltración, no se ataca a la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo, ni a sus dogmas, ni a su misión salvífica. Se señala —como lo han hecho numerosos Padres de la Iglesia, santos y doctores a lo largo de la historia— la fragilidad de la naturaleza humana, incluso dentro de la jerarquía.

Sigo afirmando, sin ambigüedad, que la Iglesia Católica es la única y verdadera depositaria de la plenitud de la verdad revelada. Pero también sostengo que esa verdad ha sido, en distintos momentos históricos, distorsionada, oscurecida o instrumentalizada por hombres concretos. Reconocerlo no debilita a la Iglesia: la purifica y la defiende.

Buscar la verdad nunca ha sido un acto de rebeldía, sino de fidelidad. Y callar ante la historia, eso sí, sería una traición.