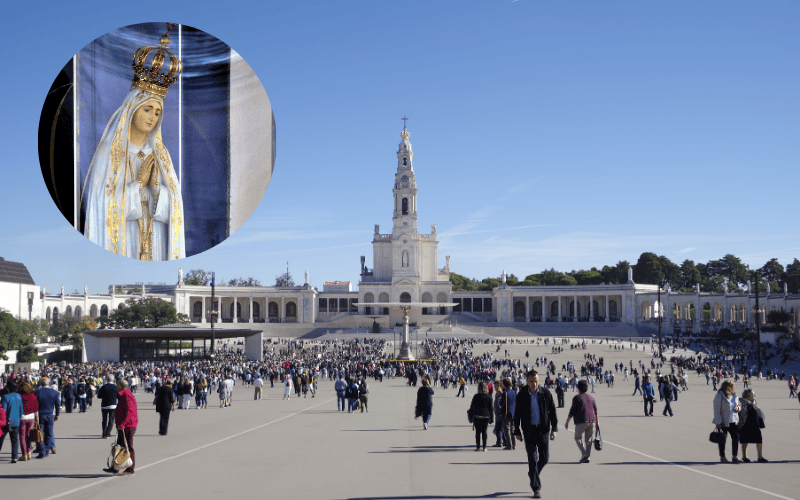

Los milagros de la Virgen María: Fátima, la llamada al corazón en un mundo sin silencio

Escrito por: Víctor Salazar

Hay una palabra que nuestra época ha olvidado y que, sin embargo, sostiene el alma: contemplación. Vivimos acelerados, saturados de ruido, estímulos y consumo; pero vacíos de silencio interior. En ese desierto espiritual irrumpe la Virgen María, no como idea piadosa ni como figura ornamental, sino como Madre que advierte, consuela y conduce. Sus milagros —y de modo singular los de Fátima— no son espectáculos para la curiosidad, sino signos medicinales para una humanidad enferma de prisa y olvido de Dios.

La teología auténtica nunca ha entendido los milagros marianos como fines en sí mismos. María no se anuncia a sí: remite siempre a Cristo. Por eso sus apariciones, cuando la Iglesia las reconoce, poseen una estructura constante: llamado a la conversión, penitencia, oración, reparación y consagración. En Fátima, la pedagogía materna alcanza una claridad profética: la historia no se sostiene solo por fuerzas políticas o económicas; se sostiene —o se derrumba— según el estado del corazón humano ante Dios.

Fátima: profecía, misericordia y responsabilidad

Fátima no fue una devoción sentimental para almas delicadas; fue una advertencia teológica. La Virgen mostró que el pecado no es un concepto abstracto, sino una herida real que genera guerras, persecuciones y apostasía. Al mismo tiempo, reveló el remedio: volver al Evangelio vivido, consagrarse al Inmaculado Corazón de María y refugiarse en el Sagrado Corazón de Jesús, donde la misericordia no cancela la verdad, sino que la cumple.

La grandeza de Fátima reside en que no propone evasión del mundo, sino transformación del mundo desde el interior. María no invita a huir de la historia, sino a redimirla mediante la conversión personal. Cada llamado suyo implica una responsabilidad concreta: rezar, vivir en gracia, reparar por los pecados que claman al cielo. No hay mística sin ética; no hay devoción sin coherencia de vida.

Recuperar el estado contemplativo

La vida moderna ha reducido al ser humano a productor y consumidor. El corazón se ha vuelto funcional, no adorante. María, en cambio, nos devuelve el ritmo de Dios. Contemplar no es escapar; es mirar con profundidad. El alma que contempla recupera la jerarquía perdida: Dios primero, luego lo demás en su lugar. De ahí brota la paz que el mundo no puede dar.

Consagrarse al Inmaculado Corazón de María no es delegar la fe; es aprender a amar como ella ama, a obedecer como ella obedece, a guardar en el corazón como ella guarda. Y consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús es entrar en la lógica del amor que se entrega, aun cuando el mundo prefiera la eficacia sin caridad.

La batalla por la memoria y la verdad

No podemos ser ingenuos: fuera —y a veces dentro— hay enemigos de Cristo que buscan confundir, borrar su huella histórica y desfigurar a la Santísima Virgen María, reduciéndola a mito o negando su papel en la economía de la salvación. Ante ese asedio, el silencio culpable no es opción. La respuesta no es el grito ideológico, sino la fidelidad lúcida: vivir, enseñar y divulgar nuestras bases con caridad y firmeza. Donde se ora, la mentira retrocede; donde se ama la verdad, el error se desenmascara.

El Rosario: arma humilde y decisiva

La Madre no ha sido ambigua. En cada una de sus apariciones ha pedido lo mismo con insistencia maternal: el rezo del Rosario. No como repetición mecánica, sino como escuela de contemplación del misterio de Cristo. El Rosario ordena el tiempo, aquieta el alma y vuelve teologal la vida cotidiana. Es humilde, accesible y poderoso; precisamente por eso es despreciado por los soberbios.

En un mundo que corre sin saber a dónde va, María nos toma de la mano y nos devuelve al centro. Convertirse, consagrarse y rezar el Rosario no es nostalgia del pasado; es profecía para el presente. Porque cuando el corazón vuelve a Dios, la historia —aun herida— vuelve a tener esperanza.