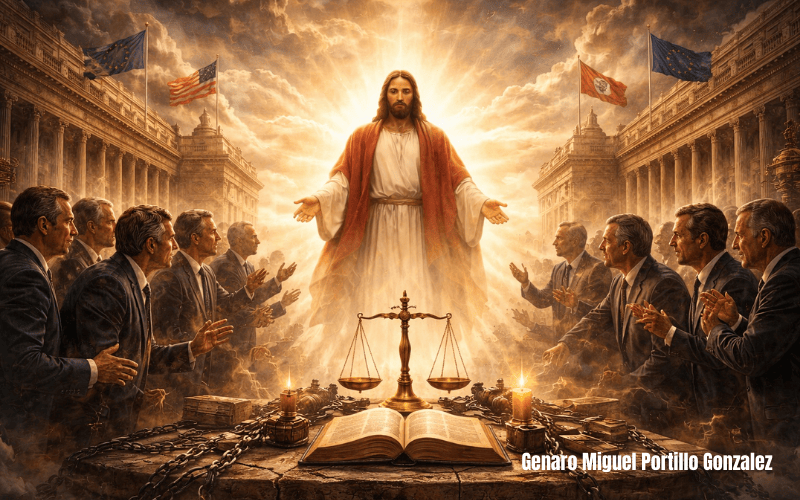

Cristo como límite del poder temporal; La verdad que incomoda

Columna de Opinión por: Genaro Portillo

En los textos anteriores hemos recorrido un camino claro. Primero, advertimos la pérdida de una inteligencia fundamental: la capacidad de reconocer la Verdad. Después, observamos las consecuencias inevitables de esa pérdida en el escenario global: confusión moral, relativismo político y sustitución de la verdad por el poder. Hoy corresponde cerrar el círculo con una afirmación que resulta incómoda para el mundo moderno, pero inevitable para quien piensa con honestidad:

sin un límite trascendente, el poder no se regula; se absolutiza.

La historia política es clara en este punto. El problema nunca ha sido la existencia del poder, sino su pretensión de convertirse en criterio último. Cuando el poder deja de responder a una verdad superior, ya no gobierna: administra intereses. Ya no sirve al bien común: lo redefine según conveniencia. Ya no protege la dignidad humana: la condiciona.

Aquí es donde el cristianismo irrumpe como una anomalía permanente.

Cristo no vino a disputar tronos ni a fundar un sistema político. Vino a revelar una verdad que ningún poder puede absorber ni controlar. Precisamente por eso, su presencia resulta incómoda tanto para los imperios antiguos como para los Estados modernos. Cristo no legitima al poder; lo juzga. No lo destruye; lo limita. No lo sustituye; lo somete a la verdad.

Esta es la razón profunda por la cual la política y el cristianismo nunca han sido enemigos naturales, pero tampoco aliados fáciles. El cristianismo no es funcional al poder. Y el poder, cuando es honesto, reconoce que necesita ser limitado.

Durante siglos, esta tensión fue fecunda. La idea de dignidad humana, de derechos inalienables, de ley moral por encima de la ley positiva, no nació del cálculo político, sino de una antropología cristiana. No fue un logro espontáneo de la modernidad, sino el fruto de una visión del hombre creado, libre y responsable ante Dios.

Cuando esta visión se abandona, el vacío no queda sin ocupar. Lo ocupa el Estado, el mercado, la ideología o la técnica. Siempre algo reclama el lugar de lo absoluto. El ser humano no deja de adorar; solo cambia de ídolos.

Por eso, la política contemporánea —despojada de toda referencia trascendente— oscila entre dos extremos igualmente peligrosos: el cinismo y el moralismo vacío. O se admite abiertamente que todo es cuestión de fuerza, o se construyen discursos éticos sin fundamento real, fácilmente manipulables según el contexto.

En ambos casos, el resultado es el mismo: el bien común se diluye.

El bien común no es la suma de intereses ni el equilibrio momentáneo de fuerzas. Es un orden justo que permite a las personas y a las comunidades realizar su vocación humana. Y ese orden no puede sostenerse sin una verdad objetiva sobre el hombre. Cuando esa verdad desaparece, el bien común se convierte en consigna retórica.

Cristo, al revelarse como Verdad, introduce un criterio que ninguna mayoría puede abolir. Afirma que hay bienes que no se negocian, que hay límites que no se cruzan, que hay dignidades que no dependen del consenso. Esta afirmación no es cómoda para la política, pero es indispensable para que la política no se deshumanice.

Por eso, separar radicalmente la política de toda referencia religiosa no ha producido neutralidad, sino fragilidad moral. Una política sin trascendencia no se vuelve técnica pura; se vuelve vulnerable al abuso. Allí donde Dios es expulsado, alguien más ocupa su lugar. Y rara vez ese alguien es benigno.

Conviene decirlo con claridad: la fe cristiana no amenaza la política; la protege de sí misma. Le recuerda que no es omnipotente, que no es fuente última del bien y del mal, que no puede redefinir al hombre sin consecuencias. Esta función crítica es, hoy más que nunca, necesaria.

El mundo no atraviesa solo una crisis geopolítica o económica. Atraviesa una crisis de verdad. Y mientras no se recupere la inteligencia capaz de reconocerla, ninguna reforma será suficiente. Sin verdad, la libertad se vacía. Sin libertad, la justicia se instrumentaliza. Sin justicia, el poder se endurece.

Cerrar este ciclo de reflexiones exige una afirmación final, sobria y sin ambigüedades:

Cristo no es una amenaza para el orden político; es su límite más humano.

Donde Él es negado, el poder se desborda.

Donde Él es reconocido, el poder se contiene.

No se trata de imponer una fe, sino de reconocer una verdad que ha demostrado, históricamente, ser capaz de civilizar el poder y humanizar la política. Negarlo no nos ha hecho más libres. Solo nos ha dejado más expuestos.

Estas reflexiones no pretenden ofrecer soluciones rápidas ni consignas tranquilizadoras. Pretenden algo más modesto y más exigente: recordar que sin verdad no hay política justa, y que la verdad, aunque incomode, tiene nombre.

Como conclusión última a este ciclo de 3 charlas breves, podemos coincidir en que la tarea para todo cristiano sin importar preferencias partidistas es que urgentemente Cristo reine en la vida política y social de México.